仕事だけじゃなくブログも書くのが遅くて、6月に3月の記事をしれっとUPしてるshimiです。こんにちはぁ(小声)。

デミアン・チャゼル『ララランド』,2016年,アメリカ,イオンシネマ

人生の宝物は美しくて脆くて切ないの。。。ロサンゼルスで女優を夢見るミア。ジャズピアニストで、自分の店を持つことが夢のセブ。二人の恋の行方は?。ハリウッドミュージカルというよりは、『ロシュフォールの恋人』たちとか、『シェルブールの雨傘』に通じるようなフレンチミュージカル系。

ストーリーはちょっと中だるみ。でもどのシーンも惚れ惚れする美しさ![]() で、一瞬も目が離せなかったよ。オープニングから凄すぎてフリーズ

で、一瞬も目が離せなかったよ。オープニングから凄すぎてフリーズ![]() 。だって5分近いダンス・歌シーンがワンカット!。近ごろの映画のダンスシーンはカット割りを超細かくして、編集とスピード感で上手な風に見せているけど、本作ではそういう子供だましが一切なし。ハリウッドミュージカル映画では珍しいロケ撮影、長回しと計算されたカメラワーク、色彩や構図の美しさにこだわった映像づくり。この難しい撮影への挑戦が、チャカチャカしたコマ割りじゃ絶対に生み出せない、うっとり夢を見ているかのような心地よさ、心にじんわりと染みいってくるシーンを作りだしている。特に印象に残ったのは、オープニングと、マジックアワーのシーン2つ。マジックアワーがいつも出るとは限らないし、せいぜい20分程度の間に、長いカットで、こんな完璧に美しいミュージカルシーンを撮るなんて、もう奇跡じゃないかと思ったわ。

。だって5分近いダンス・歌シーンがワンカット!。近ごろの映画のダンスシーンはカット割りを超細かくして、編集とスピード感で上手な風に見せているけど、本作ではそういう子供だましが一切なし。ハリウッドミュージカル映画では珍しいロケ撮影、長回しと計算されたカメラワーク、色彩や構図の美しさにこだわった映像づくり。この難しい撮影への挑戦が、チャカチャカしたコマ割りじゃ絶対に生み出せない、うっとり夢を見ているかのような心地よさ、心にじんわりと染みいってくるシーンを作りだしている。特に印象に残ったのは、オープニングと、マジックアワーのシーン2つ。マジックアワーがいつも出るとは限らないし、せいぜい20分程度の間に、長いカットで、こんな完璧に美しいミュージカルシーンを撮るなんて、もう奇跡じゃないかと思ったわ。

”La La Land”という言葉はロサンゼルスを指す以外に、夢を見る人が集まるところから夢の国とか、現実離れした世界という意味にも使われるそう。この映画は、ロサンゼルスのリアルな風景のなかに、夢追う男女の物語と美しいダンスと歌が溶けこみ、まさしく”La La Land”のすべてを作りあげたって感じがする。

そして監督のミュージカル映画への愛が炸裂!した映画でもある。『ロシュフォールの恋人たち』、『シェルブールの雨傘』、『雨に唄えば』、『巴里のアメリカ人』、『ウェストサイドストーリー』、フレッド&ジンジャーの映画等々をなぞっているところがあって(私が知らないだけでもっと引用されてると思う)、古典ミュージカルの素晴らしさを現代に甦らせている。ラストシーンなんて、ある映画そのまんま(ネタばれになるので言いませんが)。

でも、私のいちばんのビックリポイントは、これを監督したのがデミアン・チャゼルだってこと。だって前作は『セッション』。音楽家を目指すなら殺される覚悟で来いっ!みたいな超荒んだ映画だったので。『セッション』を見て、ビビって音楽の道を諦めた若者が3人はいるかと思いますが、『ララランド』で音楽家と女優を志そうと決意した若者は10人以上いると思います(←適当![]() )。いやーこんな映画も撮れるんですね。私は両作品とも好きですが、いいなと思った監督は、正反対の映画を作ってもやっぱり惹かれる。

)。いやーこんな映画も撮れるんですね。私は両作品とも好きですが、いいなと思った監督は、正反対の映画を作ってもやっぱり惹かれる。

伏原健之『人生フルーツ』,2017,日本,イオンシネマ

高度成長期にニュータウン計画を手がけた建築家、津端修一さん90才、妻の英子さん88才の日常を綴ったドキュメンタリー。二人は高蔵寺ニュータウン、雑木林に囲まれた平屋の一軒家で、半自給自足の生活を送っている。

この二人を見ていると、スローライフとか、ロハスとか、田舎暮らしとか、そんな言葉がチャラ男に聞こえてくるよ…![]() 。信念に基づく生き方だから。だれもが経済優先の画一的な団地生活にあこがれた高度成長期に、里山を活かしたニュータウン開発を構想し、それが挫折したという経験から、自らが良いと確信する家を建て、たった二人で里山を取り戻す暮らしを実践してきた。二人は、毎日、毎日、自然と人間の暮らしを寄り添わせる小さな努力を積み重ねる。里山のような庭を手入れし、耕し、枯れ葉を集め、肥料をつくり、土を作り、作物たちを愛おしむようなプレートを添え…、半世紀近くも!。修一さんはコツコツやっていれば何か見えてくると言うけど、その努力とエネルギーには畏敬の念のようなものがこみ上げてくるよ。(なので、私はこの映画を見て、「お二人がかわいい」とか、「いつかこんな暮らししたいわー」とか、気安くは言えませんけどね。)

。信念に基づく生き方だから。だれもが経済優先の画一的な団地生活にあこがれた高度成長期に、里山を活かしたニュータウン開発を構想し、それが挫折したという経験から、自らが良いと確信する家を建て、たった二人で里山を取り戻す暮らしを実践してきた。二人は、毎日、毎日、自然と人間の暮らしを寄り添わせる小さな努力を積み重ねる。里山のような庭を手入れし、耕し、枯れ葉を集め、肥料をつくり、土を作り、作物たちを愛おしむようなプレートを添え…、半世紀近くも!。修一さんはコツコツやっていれば何か見えてくると言うけど、その努力とエネルギーには畏敬の念のようなものがこみ上げてくるよ。(なので、私はこの映画を見て、「お二人がかわいい」とか、「いつかこんな暮らししたいわー」とか、気安くは言えませんけどね。)

そして、修一さんと英子さんの日常のなかに二人の人柄はもちろん、これまで歩んできた人生までもが見えてきて、胸がじーんと熱くなってくる。

英子さんは、お金は残せないけど、良い土は残せる。作物はだれでもできるからと言う。二人の人生はまさにそれ。実りは土作りから。日々コツコツ耕し、良い土を作れば、いつかは作物が実る。津端さんのニュータウン構想は挫折したかもしれないけど、津端さんが耕してきた土壌は後世に引き継がれていくだろうし、今、豊かな実りをもたらしている。ラストシーンを見てそう思った。

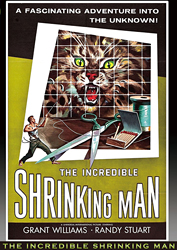

ジャック・アーノルド『縮みゆく人間』,1957年,アメリカ,DVD

スコットは海辺で謎の灰を浴びてから、身長が1週間に1インチずつ縮んでいた…。原作は、リチャード・マシスン。アメリカではスティーブン・キングに並んで、映像化が多い作家だと思う。

SF古典。スコット自身は何も変わらないのに、体が縮むというたった1つの条件変化だけで、彼の日常がすべて劇的に変わってしまう面白さ。周囲の人たちのスコットを見る目は変わり、社会から疎外され、日常はサバイバルになる。身体の縮小過程を、奥さんより身長が低くなったとか、彼が手にするコーヒーカップが大きくなってるとか、通り抜けられなかった隙間が通り抜けられるようになるとか、つねにモノや動物との比較で見せており、工夫を感じる。

SFを乱暴に2つに分けると、未来的・空想世界なものと、価値観や常識がある日突然変わってぎゃーってなるものがあると思うのですが、本作は後者。だから、彼の心理的な恐怖や内面の変化をじわじわ掘り下げたら良かったにと思う。スコットvs巨大猫、スコットvs巨大蜘蛛のようなアトラクションに時間を裂き(これはこれで見応えあるシーンだけど)、ラスト頃になって、あ、そうだった、こっち路線だったと、急にスコットに哲学的なセリフを言わせても…セリフが浮いちゃって浮いちゃって。監督がストーリーを収拾できなくなって、誤魔化した感じもあるし、観客も消化しきれず、モヤモヤしたままThe End。